Bio Helmut Newton

Précurseur du porno chic et du SM argentique, Helmut Newton a fait trembler les rédactions bien pensantes par l’envoi acharné de polaroid acérés. Dur, noir, hyprasexué, le style Newton ne s’embarrasse pas avec les préliminaires…

1920 : Naissance à Berlin, d’une mère snob, à la poitrine généreuse, d’un père juif, marchand de boutons. Enfant pourri gâté, Helmut Neustaedter s’ennuie vite, passant d’un hobbie à un autre : « Je crois que ce manque de persévérance ne m’a jamais quitté. Je m’ennuie très vite, et c’est l’une des raisons pour lesquelles je n’ai jamais fait de cinéma. Je préfère la photographie, et je dis toujours qu’un reportage de plus de 3 jours ne m’intéresse pas. 3 jours, voilà la limite de mon attention. »

1932 :

De son balcon socialement élevé, le jeune Helmut observe les dirigeables venus

d’Amérique et, dans la rue, les batailles rangées entre flics, communistes et

nazis. « À l’époque, Berlin avait tout pour exciter un

photographe ». Fasciné par le

Kodak de son père, il s’achète, à 12 ans, son premier appareil photo.

Consommateur compulsif de presse à sensation et de magazines photo, il sillonne

les kiosques en quête de la moindre publication : « J’étais une éponge

qui s’imprégnait de toutes les images. Je me souviens avoir été

particulièrement impressionné par un cliché de belles filles blondes dans une

BMW, signé von Perckhammer. On appelait ça de la photographie de

« genre ». J’étais

envoûté. »

1935 : À 15 ans, il fixe enfin son attention sur 3 hobbies : la photo, la natation et les filles — « J’étais aussi envoûté par le sexe, ou du moins par sa possibilité… Dans certains pays, on dit aux garçons que la masturbation fait pousser des poils dans la main. A cette époque, en Allemagne, on nous disait que tout excès en la matière donnait des cernes sous les yeux… Les cernes restent très présents dans mon travail. D’ordinaire, on maquille les modèles de façon à les dissimuler. Moi, je dis toujours au maquilleur : « N’enlevez pas les traces de masturbation ! — ça rend le visage plus intéressant ! » — tout cela lui laissant peu de temps pour les études... Compréhensive, sa mère lui dégote une place d’apprenti auprès d’une célèbre photographe berlinoise, Yva. 6 mois plus tard, l’apprenti décroche son certificat. Mais les lois de Nuremberg n’offrent bientôt plus que des postes de subalterne aux juifs allemands. L’ombre du nazisme s’étend. Il faut partir, pressent Helmut, qui ne réussit pourtant pas à convaincre ses parents…

1938 : La Nuit de Cristal vint les cueillir à

l’aune de leurs idéaux. Réussissant à fuir les SS par l’entremise d’une mère

héroïque, Helmut se retrouve seul sur son bateau, en partance pour Shanghai —

les quotas d’immigration vers l’Amérique et l’Angleterre ayant déjà été

atteints. Après avoir été sélectionné, grâce à ses accréditations de

photographe, pour faire escale à Singapour, il est placé comme photographe au Straits

Times, le principal quotidien de la

ville. Affecté au carnet mondain, il doit couvrir les réceptions de la

résidence du gouverneur : « Les photos étaient atroces, ce n’était

même pas des photos !… Ils ont tout de même mis deux semaines à me virer ! » Devenu gigolo malgré lui, il installe

un petit studio photographique, attendant les clients qui ne viennent

pas…« Ma carrière m’était devenue totalement indifférente. J’ai alors

pris conscience de la distance qui me séparait de mon projet initial, celui de

devenir photographe pour Vogue, pas fornicateur invétéré. »

1940 : Son passeport expiré, apatride, il reçoit un beau jour un avis de la police, le convoquant pour un camp d’internement, destination : l’Australie. Deux années d’abstinence sexuelle terribles, à nettoyer des latrines, avant de se faire enrôler de force dans l’armée. En récompense de ses bons et loyaux services, il se voit offrir, à la Libération, la nationalité australienne, et en profite pour changer de nom. « Neustaedter ne correspondait pas au personnage que j’avais en tête. C’était comme une mue, et ça avait un parfum d’aventure, un peu comme quand on quitte la Légion avec une nouvelle identité… » Un nom qu’il lègue, ad vitam aeternam à son épouse, June Newton (alias Alice Springs)

1957 :

Photographe de mariage, photographe de catalogue publicitaire — « J’avais

décidé d’accepter tout ce qu’on me proposait. J’avais choisi de gagner ma vie

en prenant des photos, n’importe quelles photos, et de ne pas traiter mon

travail comme une forme d’art précieuse. » — il passe enfin un cap quand l’édition anglaise de Vogue lui offre un contrat d’un an à Londres. Avec 30

livres par semaine, des sujets on ne peut plus rasoir — « C’était avant

la révolution de Carnaby Street et le début des Swinging Sixties. Avant Bailey,

Duffy et Donovan. On baignait encore dans les twin-sets, les perles et les

compositions florales» — il déchante

vite. Traité « comme un vulgaire paysan sorti de son trou », il s’en

va tenter sa chance à Paris et finit par décrocher un job au Jardin des

Modes : « J’ai compris

très tôt que pour se faire un nom dans la photographie de mode, il fallait

d’abord travailler pour les magazines. »

En imposant ses conditions… Il refuse désormais de travailler en studio dans

des décors surfaits et abstraits — «Une femme ne vit pas devant un fond de

papier blanc. » — réconciliant

la photographie de mode avec le réel ; femmes de mauvaises vies, malfrats,

prostituées, l’univers onirique de Newton s’imprime à la nuit tombée : « J’ai

lu Histoire d’O au début des années 60. Ce livre avait été interdit dans

la plupart des pays à cause des descriptions explicites de sadisme et de

masochisme qu’il contient. Il a exercé une profonde influence sur mes photos de

mode, au même titre qu’Arthur Schnitzler et Stefan Zweig. »

1961 : Froide, irrévérencieuse, libre, provocante — la femme Newton séduit Françoise de Langlade et Francine de Crescent, alors rédactrices en chef de Vogue France : « Désormais, plus personne ne me mènerait par le bout du nez. Je savais précisément le genre de photo que j’entendais réaliser. » Armé de ses 4 objectifs et de son imagination, il se constitue une garde prétorienne d’amazones défilant au pas dans un monde dominé par l’argent, le sexe et le pouvoir. « Je veux plutôt montrer comment vit une femme dans un milieu aisé, le genre de voiture qu’elle conduit, son cadre, et quels sont les hommes qu’elle fréquente. Peu importe d’où elles viennent. New York, Paris, Nice, Monte-Carlo… et peu importe leur nationalité. Dans un certain milieu, les femmes se ressemblent toutes et sont habillées de la même façon […] C’est une marque de la société de consommation. » Lynché par les féministes, accusé d’être l’esclave de la société de consommation, il est même surnommé « Newton le sournois » au sein des rédactions qui tentent tant bien que mal de canaliser son indécence. « Je ne trouve pas que l’érotisme doive être drôle. Le sexe est on ne peut plus sérieux, autrement, il n’est pas sexy. Pour exciter les gens, il faut qu’il y ait un élément de péché. »

1964 : Fasciné par la presse quotidienne et les faits divers, il déclenche un scandale politique international lors de la parution dans Vogue France d’un roman-photo restituant l’histoire d’une espionne russe s’apprêtant à franchir le mur de Berlin. Comment un magazine de mode peut-il s’amuser d’un sujet aussi grave que le mur ? s’indigne-t-on… « La remise en question intellectuelle entreprise depuis quelques années a suscité tant d’atermoiements chez nombre de photographes qu’on se demande s’il leur arrive encore de presser le déclencheur. Une sorte de constipation s’est installée : peut-être qu’un jour, seuls demeureront les photographes de presse, les autres ne faisant plus que de la philosophie. »

1971 :

Commissionné quelques années plus tôt par le Vogue US — « Mme Vreeland était habitée par une vision

fantaisiste, pleine d’extravagances marocaines, de talons rougis au henné et de

rêveries exotiques... La femme qui occupait mon imaginaire était au contraire

extrêmement sexuelle, occidentale à tous égards […] Le résultat était

épouvantable. » — il retente sa chance auprès de son

successeur, Alex Liberman, réputé

pour diriger ses photographes d’une main de fer. « Montrez tout », telle est la devise de Liberman, citant Larry

Flint. Contre la volonté de la rédaction, il publie alors des photos osées, aux

mises en scène choquantes… « J’adore la vulgarité, je suis très attiré

par le mauvais goût, beaucoup plus excitant que le prétendu bon goût qui n’est

qu’une normalisation du regard »

1984 :

Tandis qu’il quitte Paris pour Monte-Carlo — « Le moment était venu de

m’éloigner de l’omniprésent percepteur, qui prélevait 70% de mes revenus — et Vogue France pour Vanity Fair —

« J’avais fourni, pendant 23 ans, le meilleur de mon œuvre » — il délaisse un temps la mode pour lui

préférer les portraits et les nus. Mais quand Anna Wintour le rappelle à son

devoir, il rempile... « Au cours des 20 années qu’a duré notre

collaboration, j’ai été tantôt atterrée, tantôt stupéfaite mais toujours amusée

par les fruits du génie visuel d’Helmut… D’autres photographes avec lesquels je

travaille pour Vogue m’ont confiée qu’il leur rendait la vie impossible :

il était capable de faire des photos dans une mauvaise lumière, il travaillait

sans équipe, il pouvait photographier vite avec n’importe quel appareil, même

ceux utilisés par des amateurs… »

1996 : Nommé commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres puis officier des Arts, Lettres et Sciences par la princesse Caroline de Monaco, il domine la jet-set, niché dans une tour de la principauté de Monaco, lui qui ne s’intéresse qu’aux puissants : « Personne ne veut voir dans le journal votre tante Emilie mais les plus belles femmes du monde. Je photographie aussi ce que je connais le mieux : les riches ou des gens qui croient l’être. Je ne photographie pas les pauvres car je trouverais ça cynique. Je trouve ridicule de photographier comme certains le font, des gens richement habillés dans un quartier pauvre. Une femme qui s’habille en Saint Laurent ne va pas à la Goutte d’Or. »

2004 : Lancé sur le Sunset Boulevard d’Hollywood, il décède au volant de sa cadillac, en s'écrasant sur l'un des murs du chicissime hôtel Château Marmont. Il repose depuis ce jour, selon sa dernière volonté, auprès de la tombe de Marlene Dietrich, à Schöneberg.

Epilogue : Helmut Newton avait souhaité léguer sa collection de photographies à la France, afin qu’elle la destine à une fondation. Le ministère de la Culture a montré si peu d’empressement que la Helmut Newton Foundation a finalement ouvert ses portes à Berlin.

Helmut Newton, Autoportrait, Ed Robert Laffont, 2002

Cet article a été publié dans Magazine # 1 (septembre 2010), formule 2, à présent distribué en kiosque.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F55%2F43%2F254615%2F20676702_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F30%2F91%2F254615%2F19771083_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F18%2F254615%2F17197926_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F95%2F27%2F254615%2F17197118_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F83%2F65%2F254615%2F17196670_o.jpg)

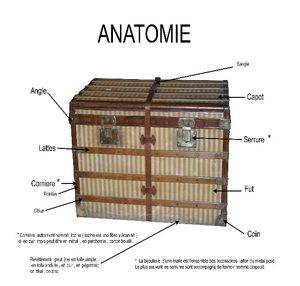

(Malle-bureau Louis Vuitton)

(Malle-bureau Louis Vuitton) (Alexine Tinne et sa caravane en Afrique)

(Alexine Tinne et sa caravane en Afrique) (La croisière s'amuse)

(La croisière s'amuse)

(Malle décorative)

(Malle décorative) (Malle-lit, Louis Vuitton)

(Malle-lit, Louis Vuitton) (Malle bombée)

(Malle bombée) (Malle cabine Moynat)

(Malle cabine Moynat) (Malle penderie Vuitton)

(Malle penderie Vuitton) (Malle à I-Pod, Louis Vuitton)

(Malle à I-Pod, Louis Vuitton)

(Jean-Baptiste Mondino, 1989)

(Jean-Baptiste Mondino, 1989) (Pierre et Gilles, 1990)

(Pierre et Gilles, 1990)  (Gilles Serrand, 1982)

(Gilles Serrand, 1982) (Photo Paolo Roversi)

(Photo Paolo Roversi)  (Collection Le Dadaïsme, Printemps-Eté 1983)

(Collection Le Dadaïsme, Printemps-Eté 1983) (Photo Paolo Roversi, collection femme Automne-Hiver 1985-86)

(Photo Paolo Roversi, collection femme Automne-Hiver 1985-86)

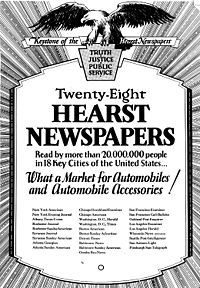

(Family Hearst)

(Family Hearst) (The Yellow Kid)

(The Yellow Kid) (Millicent Willson)

(Millicent Willson)

(Salle à manger, 1927)

(Salle à manger, 1927)

(Chaise de grand repos)

(Chaise de grand repos) (Fauteuil Grand confort)

(Fauteuil Grand confort) (Salon des Arts ménagers, 1936)

(Salon des Arts ménagers, 1936) (Refuge bivouac du Mont-Joly)

(Refuge bivouac du Mont-Joly)

(Atelier Jean Prouvé)

(Atelier Jean Prouvé) (Maison de la Tunisie)

(Maison de la Tunisie) (Bibiothèque en jacaranda, Rio)

(Bibiothèque en jacaranda, Rio)

(Maison de thé, Unesco, Paris, 1993)

(Maison de thé, Unesco, Paris, 1993)

(crédit: Peter Knapp)

(crédit: Peter Knapp)

(exposition "Changer la vie" , sculptures André Courrèges, Parc Citröen, 23 mai/8 juin 2008)

(exposition "Changer la vie" , sculptures André Courrèges, Parc Citröen, 23 mai/8 juin 2008)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F2%2F1%2F218767.jpg)